[동아시아포럼] 위기의 아세안, 안보와 무역의 새 해법 모색

입력

수정

군사 압박, 미 관세 정책, 흔들리는 아세안 주도권 집단 안보–무역 연계, 동남아 안보이사회 구상 합동 해상 작전·재난 대응·관세 협상으로 영향력 강화

본 기사는 The Economy 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다.

아세안(ASEAN)의 2024년 상품 교역 규모는 3조8,000억 달러(약 5,100조 원)에 달하며 미국의 네 번째 교역 파트너로 자리했다. 그러나 경제적 위상과 달리 안보·경제 전략은 여전히 토론에 머물렀다. 남중국해 갈등이나 미얀마 내전 같은 안보 위협에는 통합된 대응 체계가 없고, 무역에서는 미국의 관세 정책이 취약점을 드러냈다. 미국이 2025년 4월부터 전 품목에 10% 기본 관세를 매긴 뒤 국가별로 세율을 달리 협상하자, 동남아 국가는 공동 대응이 아닌 개별 협상에 내몰렸다.

이처럼 안보는 분열되고 무역은 각자 대응이 반복되는 상황에서, 아세안이 실질적 영향력을 확보하려면 해상 안보 협력과 대외 협상력을 함께 강화할 제도적 장치가 필요하다는 목소리가 높다.

합의의 한계와 안보-무역 연계 필요성

아세안 중심성이 약화되는 이유로는 중국의 해양 공세나 미·일의 공급망 재편이 흔히 지적된다. 그러나 더 근본적인 문제는 집단 안보 체계가 부재하다는 점이다. 위기가 발생하면 회원국들이 아세안보다 양자 관계에 의존하는 이유도 여기에 있다. 실제로 남중국해의 세컨드 토마스 암초(Second Thomas Shoal)는 중국과 필리핀이 수십 년째 영유권을 두고 대치하는 대표적 분쟁 지점이지만, 아세안 차원의 조율은 사실상 부재하다.

이를 극복하려면 집단 안보를 무역 협상에 연결할 수 있는 구체적 장치가 필요하다. 예를 들어 공동 해상 임무에 기여한 국가는 시장 접근이나 관세 완화에서 우선적인 지원을 받도록 설계할 수 있다. 이런 방식으로 안보와 무역을 연계해야 개별 협상에서 불리한 처지에 놓이지 않고, 아세안이 최소한의 공동 기준을 제시할 수 있다.

늘어나는 충돌, 멈춰 선 규범

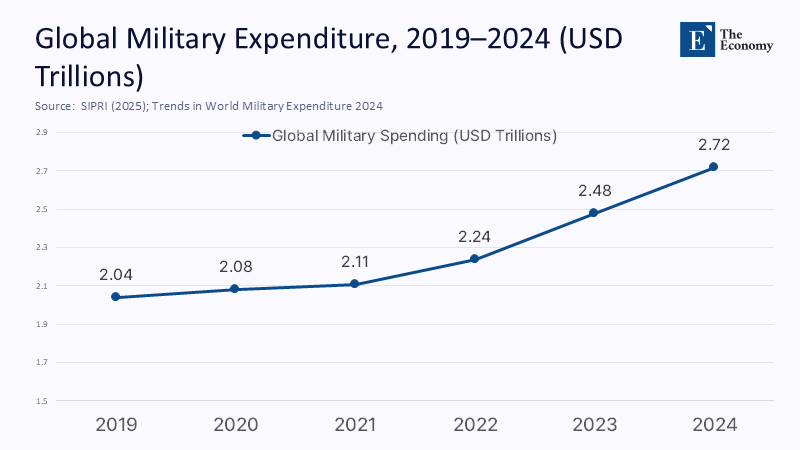

2024년 세계 군사비 지출은 전년 대비 9.4% 늘어나며 사상 최대치인 2조7,180억 달러(약 3,700조 원)에 달했다. 그러나 주요 해상 교통로를 끼고 있는 동남아는 여전히 남중국해 갈등이나 국경 내전 같은 안보 위협에 대응할 통합 체계를 마련하지 못했다. 특히 남중국해는 아세안의 대응 역량을 가늠하는 대표적 무대가 되고 있다. 2024년에는 보급 작전 도중 물대포 공격과 충돌이 있었고, 2025년 8월에도 추가 사건이 발생했다. 이런 압박 전술이 반복되지만, 아세안은 공동 대응을 승인할 권한을 가진 기구조차 갖추지 못한 상태다.

주: 연도(X축), 군사비 지출액(Y축)

아세안 국방장관회의(ASEAN Defense Ministers’ Meeting, ADMM), 연합 훈련, 해양 전망 보고서 같은 틀은 존재하지만, 실제 사건 발생 시 한시적 합동 작전을 승인할 권한은 없다. 이에 따라 외부 세력에 의존하게 되고 규범 설정 능력은 약화된다.

중국과의 남중국해 행동 준칙(Code of Conduct, CoC) 협상도 답보 상태다. 2025년 중반 전문가 설문에서는 현재 조건으로는 합의가 어렵다는 전망이 우세했다. 군비 지출은 늘고 있지만, 공동 역량으로 연결되지 못하는 상황이 계속되고 있다.

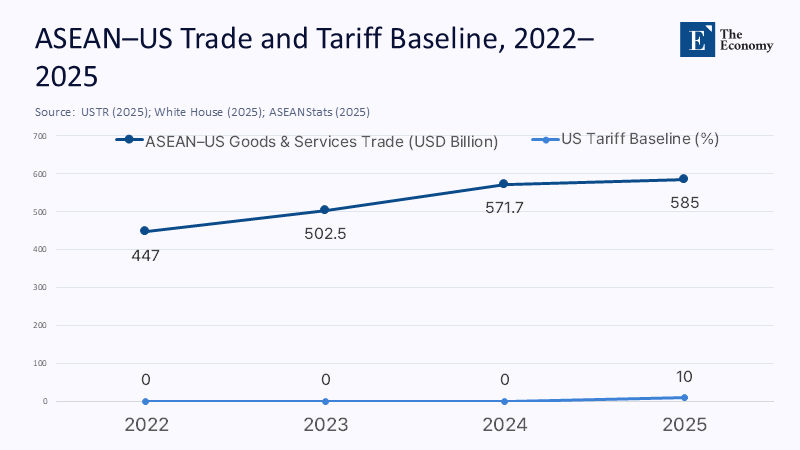

관세 압박과 공동 대응의 흔들림

아세안의 무역 규모는 막대하다. 2024년 교역액은 3조8,400억 달러(약 5,100조원)에 달했고, 이 중 미·아세안 교역액은 약 5,720억 달러(약 770조원)였다. 그러나 미국의 차등 관세 정책으로 각국은 개별 조건을 놓고 협상에 나섰다. 태국은 19% 세율에 합의했지만, 다른 국가는 협상이 이어지고 있다.

이 구도는 외교력이 크거나 빠르게 움직이는 국가는 유리하게 만들지만, 규모가 작은 국가는 불리하다. 결국 분할 협상이 강화되면서 아세안의 공동 발언권은 약화된다. 따라서 집단적 대응은 관세동맹이 아니라, 안보 기여와 무역 혜택을 연계하는 방향으로 가야 한다. 해상에서 공동 임무를 수행한 국가는 시장 접근이나 수출 쿼터, 표준 인증에서 지지를 얻는 구조를 제도화해야 한다.

주: 연도(X축), 교역 규모 및 관세율(Y축)/교역 규모(진한 파랑), 관세율(연한 파랑)

동남아 안보이사회 구상

아세안이 안보와 무역에서 실질적 영향력을 확보하려면 이를 뒷받침할 제도적 장치가 필요하다. 그 방안으로 제시되는 것이 동남아 안보이사회(Southeast Asian Security Council, SEASC)다. 이 기구는 아세안 산하 장관급 협의체로, 7개국 이상 찬성·2개국 이하 반대일 때만 실행되는 ‘자격 있는 합의제’를 적용한다.

주요 임무는 ▲ 제한적 합동 해상 작전 승인 ▲ 인도적 지원·재난 구호 파견 조율 ▲ 회색지대 전술에 대한 외교적 공동 대응 등으로 설정된다.

또 경제 관료들로 구성된 무역 대응팀과 연결해 관세 협상안을 마련하고 대외 변화를 추적한다. 해상 기여와 시장 접근을 제도적으로 연동하겠다는 구상이다. 첫해에는 남사군도 인근 사건과 미국과의 관세 협상을 중심으로 시범 운영이 검토된다.

국경 갈등과 대응 능력

미얀마 내전은 여전히 아세안의 균열 요인이다. 2021년 쿠데타 이후 4년이 지났지만 5개 항 합의는 진전이 없다. 국경 도시 미야와디는 수차례 점령 세력이 바뀌었고, 난민은 태국과 방글라데시로 계속 유입되고 있다.

SEASC는 인접국 간 정보 공유, 국경 안정화, 인도적 지원을 조율하는 장이 될 수 있다. 태국-캄보디아 국경 긴장 사례처럼 역내 분쟁에서도 외부 중재가 아닌 자체 기제를 활용할 수 있다. 이를 위해 분쟁 당사국 기권 규정, 퇴직 고위 관료의 제3자 조사, 민간 피해 발생 시 자동 구호 파견 같은 절차가 필요하다. 내부의 예측 가능성이 확보돼야 대외 파트너와의 협력에서도 신뢰를 얻을 수 있다.

아세안식 통합의 길

일각에서는 안보이사회가 내정 불간섭 원칙을 해치고 중국을 자극할 수 있다고 우려한다. 그러나 SEASC는 해상 안전, 재난 구호, 위기 대응에 초점을 맞추며 임무와 참여 범위가 제한적이다. 이는 유럽연합식 초국가주의가 아니라, 아세안이 경제 협력에서 해왔듯 단계적으로 기능적 통합을 넓히는 과정이다. 불확실성이 도발을 불러오는 만큼, 명확한 기준과 집단적 대응이 억지력을 높인다.

또 다른 비판은 연합 훈련·비공식 대화·개별 국방 증액으로 충분하다는 주장이다. 그러나 승인 권한 없는 훈련은 행동으로 이어지지 못하고, 무역 대응 없는 대화는 관세 정치에 취약하다. 개별 국방 지출도 집단적 예측 가능성을 보장하지 못한다. 최소한의 SEASC는 위기 시 작동할 수 있는 제도를 아세안에 처음으로 제공한다는 점에서 의미가 있다.

아세안 중심성, 설계의 과제

세계 군사비는 최고치를 기록했고, 남중국해의 압박은 갈수록 심해지고 있다. 여기에 미국의 관세 체계까지 동남아 국가들을 갈라놓으며, 기존 방식만으로는 대응이 어렵다.

이 상황에서 필요한 것은 안보에서는 신속 대응, 무역에서는 공동 협상력을 보장하는 구조다. SEASC는 이를 연결하는 장치로, 범위를 좁게 잡고 시범적으로 운영해 합의 교착을 피하는 방식을 제시한다. 제한적이고 측정 가능한 해상 행동을 승인하고, 이를 무역 대응과 연계해 양자 협상에 끌려가지 않도록 하는 구상이다.

이제 동남아는 단순한 회의 주최국을 넘어 실질적 역할을 입증해야 한다. 그렇지 않다면 개별 협상과 사후 대응, 주변화로 이어지는 과거의 패턴을 반복할 수밖에 없다.

본 연구 기사의 원문은 From Convenor to Counterweight: Building a Southeast Asian Security Council for the Tariff Age | The Economy를 참고해 주시기 바랍니다. 2차 저작물의 저작권은 The Economy Research를 운영 중인 The Gordon Institute of Artificial Intelligence에 있습니다.