입력

수정

경제학 ‘동일 주체 모델’, 현실과 괴리 ‘문제 인식’ 머물지 말고 ‘해결책’ 제시해야 ‘개별적 제약’도 변수에 포함해야

본 기사는 The Economy의 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다.

경제학은 긴 세월 동안 모든 인간을 동일한 주체(representative agent)로 보는 단순화된 가정을 사용해 왔다. 하지만 팬데믹 이후 노동 시장이 인간 삶의 복잡성과 다양성을 있는 그대로 드러내면서 새로운 요구가 경제학을 향하고 있다. 마네킹을 연구하지 말고 살아있는 인간을 분석하라는 것이다.

전통 경제학, 노동 시장 현실 “못 잡아내”

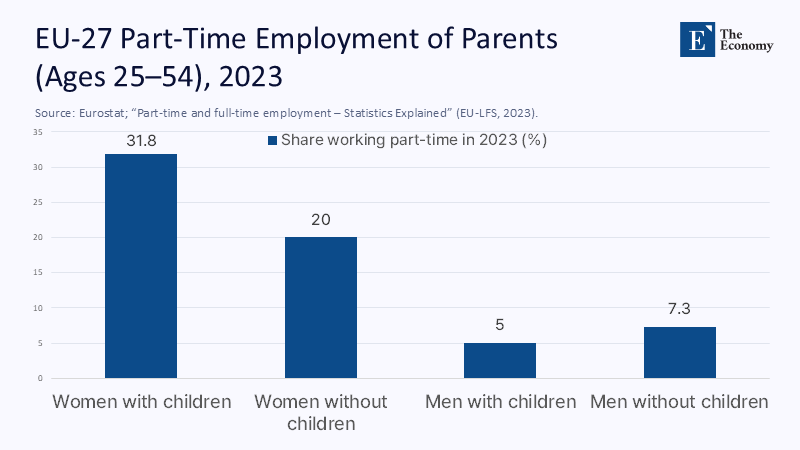

구체적인 사례를 보자. 2023년 OECD(경제협력개발기구) 회원국의 성별 임금 격차 중간값은 11.5%로 집계됐다. 아직도 여성의 임금이 남성의 88% 수준에 머물고 있다는 얘기다. 한편 유럽연합(EU)에서는 아이가 있는 25~54세의 여성 3명 중 1명이 시간제 노동자였는데 이는 남성보다 6배 높은 비율이다.

해당 수치를 60% 이상의 부모가 자녀 양육에 소득의 20% 이상을 지출하고 있다는 조사 결과에 연결해 보자. 단순한 불평등을 떠나 전통 경제학의 가정이 현실을 인식하는 데 실패하고 있다는 결론이 내려진다.

주: 아이가 있는 여성, 아이가 없는 여성, 아이가 있는 남성, 아이가 없는 남성(좌측부터)

그 가정이 바로 동질적이고 합리적인 의사결정자를 상정한 동일 주체 모델(representative agent model)이다. 물론 기준점으로는 쓸모가 있지만, 인간 행동의 변화를 유발하는 차이를 잡아내는 데는 한계가 명확하다. 시간의 제약이나 부족한 유동성, 육아에 대한 부담, 제도적 장벽 같은 것들 말이다. 집단 가정(aggregation assumption, 단일 주체를 이용하여 다양한 개인의 행동을 요약할 수 있다는 생각)이 무너지는 현실에서 범용의 분석 도구를 고수하는 것은 정책 실패로 연결된다.

문제 인식에서 ‘차이 해결’로 나아가야

중요한 것은 문제를 표면적으로 인식하는 것이 아니라 차이를 구조화해 분석하는 것이다. 성별과 소득, 지역, 교육 등은 그 자체가 아니라 개별 인간의 행위에 의미 있는 차이를 만들어낼 때만 중요한 변수가 된다. 현대의 분석 도구들을 사용하면 동일 주체 모델과 이질적 주체 모델(heterogeneous-agent model)로 인한 차이가 사소한 것인지, 결론을 뒤집을 만한 것인지도 판별할 수 있다.

차이를 변수에 포함하는 것은 상황을 현실적으로 분석하자는 것이지 정치적 구호에 사용하자는 것이 아니다. 전통적 모델의 강점을 살리되 단순화 가정이 무너지는 지점이 어디인지 명확히 알아야 하기 때문이다.

팬데믹 이후 노동시장을 다시 한번 살펴보자. 다수의 국가에서 여성 고용이 개선됐지만 차이는 여전하다. 핀란드처럼 여성이 고용 면에서 남성을 앞서는 나라가 있는가 하면, 터키처럼 양성 고용률 차이가 25%P에 달하는 국가도 있다. 이러한 차이는 융통성 없는 수업 시간표나 가혹한 세제와 같은 현실의 제약 조건 때문에 발생한다.

따라서 노동 공급을 매끈한 ‘단일 변수 함수’(single-variable function)로 취급하면 나무만 보고 숲을 보지 못하는 오류를 범하게 된다. 오후 2시에 아이를 맡길 곳을 찾지 못한 엄마와 갑작스러운 과세 등급 변경으로 세금 폭탄을 맞아 노동 의욕을 상실한 아빠는 엄연히 다르다. 동일 경제 주체가 아닌 것이다.

경제학 교육도 ‘변화 필요’

이는 경제학 교육에도 적용돼야 한다. 개념을 명확히 하기 위해 동일 주체 모델을 사용하지만 육아 의무로 인한 시간적 제약, 낮은 신용 등급으로 인한 유동성 부족, 경제 충격에 대한 취약성, 세제 및 보조금 등의 제도 등이 변수로 추가돼야 한다. 학생들은 세부적인 데이터를 이용해 모델을 분석하고 성별, 소득, 지역 등의 변수가 동일한 정책에 어떻게 반응하는지 판단할 수 있어야 한다.

거시경제학에서는 동일 주체 모델과 ‘이질적 주체 뉴케인즈 모델’(Heterogeneous Agent New Keynesian, HANK, 동일 주체를 가정해 분석을 단순화하지만 주체 간 차이도 고려)을 결합해 육아 보조금과 수업 시간 연장의 효과를 분석할 수 있다. 단순화 가정이 맞을 때와 현실을 왜곡하는 상황을 구분할 수 있어야 하기 때문이다.

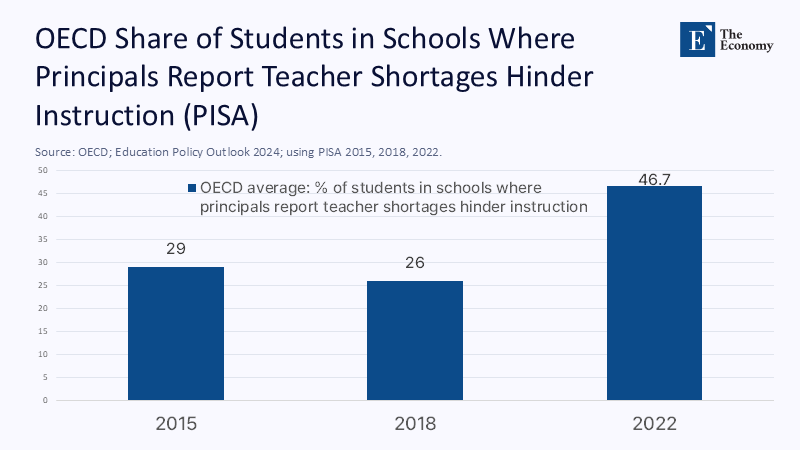

그리고 학교의 역할은 수업에서 끝나지 않는다. 경직된 수업 일정으로 육아와 학업 사이에서 갈등하는 여성들이 얼마나 많을지 생각해 보라. 선진국에서조차 교사 부족 현상이 만연한 것도 시간적 제약과 밀접히 연관된다.

주: 연도(X축), 비중(Y축), *교장들이 교사 부족으로 교육에 지장을 받는다고 보고한 학생 비중

‘개별적 삶의 제약’도 변수에 포함해야

결국 문제를 파악하는 것은 필요조건이고 차이에 집중하는 것이 충분조건이다. 임금 격차 공개를 의무화하면 성별 격차에 대한 인식을 높일 수 있겠지만 핵심 제약 조건을 해결할 수는 없다. 육아에 드는 비용이 가구 소득의 20%를 차지한다는 사실 말이다. 보조금이든 세제 혜택이든 학교 일정을 조정해 육아 부담을 덜어주는 정책이 필요하다.

같은 방식으로 시간제 근로로 인한 불이익을 바로잡고 혜택을 고르게 한다면 육아를 병행하는 여성들의 삶을 개선할 수 있다. 학생들이 차이를 정확히 분석할 줄 안다면 장차 뜬구름 잡기식 정책이 아닌 맞춤형 대안을 제시할 수 있는 인재로 자라날 것이다.

결론은 전통 경제학의 가정을 폐기하자는 것이 아니라 분석 도구를 다듬자는 것이다. 사람들은 이상적 가정이 아닌 실질적 제약 속에서 살아가기 때문이다.

본 연구 기사의 원문은 Modeling People, Not Mannequins: Teaching Economics to Capture Real Heterogeneity Without Abandoning Rigor | The Economy를 참고해 주시기 바랍니다. 2차 저작물의 저작권은 The Economy Research를 운영 중인 The Gordon Institute of Artificial Intelligence에 있습니다.