입력

수정

AI 활용하면 업무 성과 ‘44% 향상’ 업무 배치 효율화하면 ‘더 큰 효과’ 기술 아닌 ‘시스템’에 투자해야

본 기사는 The Economy의 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다.

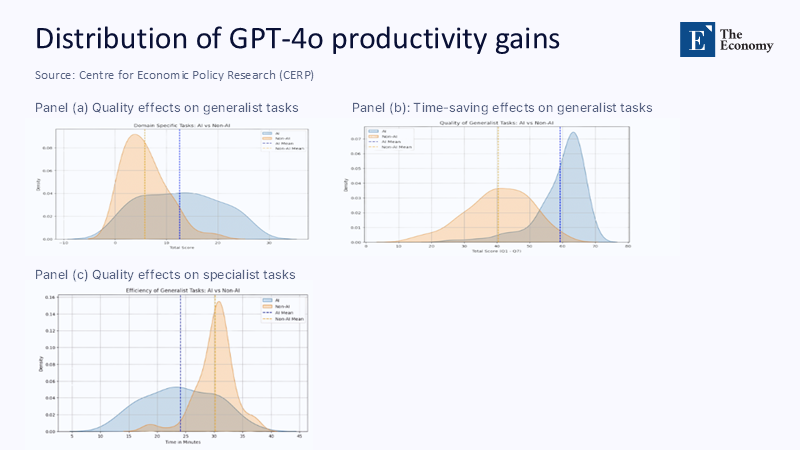

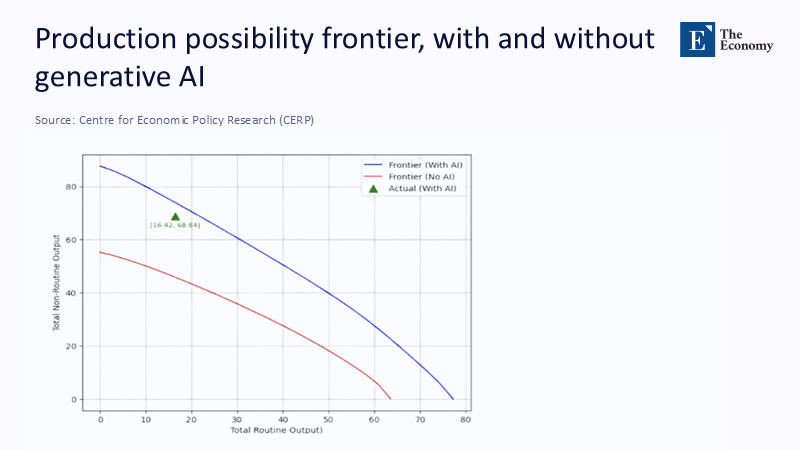

생성형 인공지능(generative AI)은 시험 단계를 지나 실무에 투입되는 단계에 이르렀다. 생산성 향상에 감탄하지만 말고 업무 배치와 방식을 어떻게 바꿀지 적극적으로 고민할 때다. 조사에 따르면 AI를 활용하는 것만으로 업무 성과가 44% 오르고 수행 시간은 21% 줄어든다. AI를 통해 가장 큰 도움을 얻는 작업자에게 업무를 배분하면 성과가 7.3% 더 오른다.

인공지능, ‘실무 투입’ 단계

그러니까 AI는 단순한 보조 도구가 아니라 효율적인 인력 배치를 촉진하는 수단이다. 채용 및 교육훈련에 비용이 많이 들고 인력에 대한 기대 수준도 높은 상황에서 경제적 부담 없이 인재 풀을 넓히고 전문가적 생산성을 높일 수 있다. 조직 내에 구축하고 관리해야 하는 인프라가 된 것이다.

지금까지 AI에 대한 주요 논의는 업무 자동화에 따른 두려움과 강화된 지능에 대한 기대 사이를 오갔다. 하지만 더 중요한 것은 공평한 기회와 스마트한 업무 배분을 결합하는 일이다. AI가 모두에게 똑같이 작용하지 않기 때문이다.

초심자 업무 생산성 급격히 향상

초심자가 AI를 활용하면 결과물의 질이 올라가고 전문가가 사용하면 속도가 향상된다. 그렇다면 채용 공식도 바뀔 수 있다. 지금까지 최고 수준의 업무 경험이 없어 채용하지 못한 지원자들이 AI의 도움으로 높은 성과를 올릴 수 있다. 숙련된 전문가들은 고차원 사고와 업무 조율에 더 많은 시간을 할애할 수 있다.

주: 일반 업무 성과(Panel a), 일반 업무 시간 절약(Panel b), 전문가 업무 성과(Panel c) / AI 활용(청색), 미활용(주황)

실제로 고객서비스센터부터 공공기관까지 평균 14~15%의 생산성 향상이 목격되고 있고 신입사원의 경우는 30%를 넘기도 한다. 인력 배치 여부에 따라 생산성 한계를 얼마든지 돌파할 수 있다.

주: 일상적 업무(X축), 비일상적 업무(Y축), AI 활용 최대치(청색), 미활용 최대치(적색), AI 활용 실제(녹색)

AI 기술이 아닌 ‘시스템’에 투자해야

독일 통일 후 실시된 산업정책에서도 유사점을 찾을 수 있다. 동독이 생산성을 극적으로 끌어올린 게 기계 때문이 아니라 효율적인 통합 덕분이었다는 점에서 그렇다. 선별적 자금 지원과 제도 개혁, 우수 기업들을 중심으로 한 혁신 등이 맞물린 결과다. 여기서 기술 자체보다 시스템에 투자하는 게 중요하다는 결론이 도출된다.

각급 학교나 대학 교육에 적용한다면 기본적인 AI 이해력을 갖추도록 하는 것을 의미한다. 적절한 지시문 작성이나 출처 확인, 모델 편향을 감지하는 능력이 모두 포함된다. 관리자들은 AI가 생산성을 최대로 끌어올리는 분야를 찾아내고 AI가 유용하지만 실수할 수 있다는 가정하에 업무 흐름을 설계해야 한다.

정부는 안전하고 중앙화된 검색 시스템을 결합해 이용자들이 인터넷을 헤매지 않고 신뢰할 수 있는 정보를 얻을 수 있도록 해야 한다. 예산이 한정돼 있다면 공유가 고립을 언제나 이긴다. 자유롭게 교과과정과 연구 자료를 검색할 수 있도록 하는 것이 무작정한 소프트웨어 구매보다 학교 간 격차 해소에도 유리하다.

AI는 여전히 확신에 차서 틀린 정보를 줄 때가 있다. 하지만 이러한 환각(hallucination) 현상에 대한 해답은 회피가 아닌 구조화다. 증강 검색 기능(retrieval-augmented generation, 대형 언어 모델과 검색 시스템의 결합)을 도입하고, 지시문을 통해 논리를 확인하고, 중요한 과제는 사람의 검증을 거치도록 하면 된다.

‘기회균등’도 중요

인간 기술의 쇠퇴나 접근 기회의 불평등도 정책으로 해결할 수 있다. AI의 도움을 받는 업무와 스스로 수행하는 과제를 번갈아 내주고, 구두 증명(oral defense)과 본인의 역할 검증, 단계별 결과물의 제출을 채점 기준에 포함하면 된다. 검색 엔진과 자료, 교육훈련 등의 인프라를 공유하도록 하면 심각한 불평등도 막을 수 있다.

즉 AI를 성과 측정이 가능한 공유 네트워크로 만드는 것이다. 모두의 접근을 보장하되 각자의 수준에 맞는 지원을 제공해야 한다. 작업 성과와 소요 시간을 AI의 도움을 받은 경우와 그렇지 않은 경우로 나누어 측정하고 결과에 따라 업무를 재배분하라. 자금 지원은 철저히 성과에 따라야 한다. 정확성, 속도, 고객 만족도에서 목표를 달성한 부서에만 AI 예산을 배분하는 것이다. 정책에 따라 결과는 크게 달라질 것이다.

적정한 안전장치와 업무 흐름, 지원 시스템이 제공된다면 학교와 정부 부처 등 공공기관들도 새로운 차원의 생산성 향상을 경험할 수 있다. 직원들이 AI로 증강된 역량을 최대한 발휘할 수 있는 역할에 배치된다면 말이다. 결국 일의 미래는 AI 자체가 아니라 업무 방식에 따라 결정될 것이다.

본 연구 기사의 원문은 Hiring for the AI Frontier: Why Education Systems Must Rewire Jobs, Not Just Buy Tools | The Economy를 참고해 주시기 바랍니다. 2차 저작물의 저작권은 The Economy Research를 운영 중인 The Gordon Institute of Artificial Intelligence에 있습니다.